【摘 要】语言能力与思维品质的融合发展对学生核心素养综合发展具有重要作用。本文基于社会文化理论及二语习得相关理论,探讨了英语教学中语言与思维融合的必要性,指出了语言与思维之间存在深度共生的关系,语言学习的过程应成为学生语言能力发展和思维品质提升的过程。同时,本文以北师大新版小学英语教材为例,从语言与思维培养目标设置、内容设计和活动设计三个方面,系统分析教材如何促进语言与思维的有机融合发展。本文还从单元、课时、评价三个方面阐释课堂实践中的教材使用策略,为落实核心素养发展提供实践参考。

【关键词】英语新教材;语言能力;思维品质;融合发展;北师大版

一、引言

语言是人类组织和交流思想的载体,也是认识世界的中介工具。语言学习中,语言不仅是学习的对象,更是促进思维发展的重要心理调节工具,与思维相辅相成、互为促进(Lantolf et al, 2015; Vygotsky,1978)。因此,国内外基础教育阶段的语言课程普遍强调语言与思维的融合发展 (Li,2016)。例如,新加坡《小学英语课程大纲》明确提出,英语教学应着力培养学生的21世纪核心能力,强调通过探索性对话等方式,激发学生在语言学习过程中的思维参与,促进语言能力与批判性思维和创造性思维的协同发展(Ministry of Education in Singapore,2020)。在我国,《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》)将思维品质列为英语学科核心素养之一,提出语言学习的过程应成为学生语言能力发展和思维品质提升的过程 (教育部,2022)。然而,在实际教学中,语言与思维融合的教学理念并未得到充分落实。一方面,不少教师与学生把英语教学等同于语言知识与技能训练,在语篇教学中往往浅尝辄止,对思维的培养处于较低水平(程晓堂,2022;龚姚东,2015)。另一方面,部分教师片面强调思维培养,却忽视语言本体知识的系统教学,导致学生虽然思维活跃,但语言表达薄弱、基础不牢(曹莉,2024;兰良平、柳菁菁,2024)。无论是“重语言轻思维”,还是“重思维轻语言”,都未实现语言与思维的真正融合,不利于学生英语学科核心素养的培养。针对这一问题,本文将在梳理语言与思维融合教学理念的基础上,结合北师大版小学英语新教材的编写设计,探讨其在促进语言能力与思维能力融合发展方面的探索,以期为小学英语教师理解和使用新教材提供一些建议。

二、语言与思维融合的英语教学

语言与思维融合的英语教学是指致力于促进学生语言能力与思维品质融合发展的英语教学,强调语言学习过程中的思维激发、认知参与和意义建构(Li,2016;孙有中,2019)。这一教学理念根植于社会文化理论关于思维与语言的动态发展关系论述:思维不仅借由语言表达,更通过语言生成并得到发展(Vygotsky,1986)。该理论认为,人的思维发展遵循从心理之间到心理之内的路径,是个体在社会文化活动中借助语言等中介工具逐步内化和发展起来的(Vygotsky,1978)。这一内化过程通常经历与他人交流(社会言语)和自言自语(私人言语),最终被内化为内部言语,成为思维的本质表现形式。这一过程中,语言既是人际互动的中介系统,也是调节心理认知的工具,支撑思维的发展与深化(Lantolf et al,2015)。因此,语言学习既是获取中介工具的过程,也是借助该中介发展认知能力、提升思维品质的过程(程晓堂、岳颖,2011)。这一理论论述也得到了二语学习相关研究的实证支持。已有研究表明,二语学习有助于学习者通过不同的概念系统看待世界,增强对复杂信息的认知加工能力以及多角度看待问题的能力,进而提升他们思维的灵活性、批判性和创造性(如Tarighat et al,2019;Van Dijk et al,2019)。与此同时,语言是思维的外化形式,思维的发展程度直接影响学生的语言习得进程和效果(许政媛,1994)。在英语教学中融入思维训练,可以让学生更好地感受到语言学习的意义和价值,促使他们在语言学习中更积极地参与意义建构,通过分析、判断、推理、反思等认知活动,提升语言理解与产出的质量(Li,2016;邹敏,2022)。

由此可见,语言与思维之间存在深度共生的关系:语言帮助人类组织、表达和发展思维,而思维的发展反过来也提升语言学习的效率与质量。因此,英语教学不仅应关注语言能力的提高,也要注重思维品质的培养,实现语言与思维的融合发展(程晓堂,2022; 郑鸿颖、李珊,2024)。

基于语言与思维的动态发展关系,外语界学者和一线教师在课程和教学等方面积极探索语言与思维融合的英语教学实践。在课程层面,《新课标》将思维品质界定为“人的思维个性特征,反映学生在理解、推断、批判、评价、创造等方面的层次和水平”,强调英语课程应致力于提升学生的思维品质,使学生“能够在语言学习中发展思维,在思维发展中推进语言学习;初步从多角度观察和认识世界、看待事物,有理有据、有条理地表达观点;逐步发展逻辑思维、辩证思维和创新思维,使思维体现一定的敏捷性、灵活性、创造性、批判性和深刻性”(教育部,2022)。这不仅凸显了语言与思维融合课程的重要性和必要性,也为实施语言与思维融合的英语教学指明了方向。

教学层面,教师和教学研究者不断探索语言与思维融合的英语教学方式,依据《新课标》将语言学习、内容学习与思维品质发展有机整合于学生主动建构意义的过程(邹敏、陈则航,2023)。具体而言,教师可设定基于认知过程的英语课堂教学目标,明确思维品质目标和语言目标(曹莉,2024;兰春寿,2019);引导学生分析语言现象,结合单元和语篇语境归纳并掌握词汇和语言结构的意义和使用规则(程晓堂,2018;孙有中,2019);运用思维链和图示等不同工具,帮助学生从体裁、内容、结构和语言等多维度分析和解读文本,建构结构化知识(陈则航等,2019;郑鸿颖、李珊,2024);通过对话式和追问式教学,引导学生分析复杂句子,推断信息间的逻辑关系,反思和评判主题内容,激发深层思考和意义建构(兰良平、柳菁菁,2024);结合学生已有经验设置真实情境,帮助学生将学到的知识结构和语言技能迁移到新的问题情境中,促进能力向素养的转化(曹莉,2024; 邹敏、陈则航,2023)。

尽管当前外语界对语言与思维融合的英语教学已形成一定的课程共识和实践经验,但许多教师由于缺乏理论和实践方面的指导,不知道如何在课堂教学中协同培养学生的语言能力和思维品质,出现“重语言轻思维”或“重思维轻语言”的现象。教材是英语教师实施课程教学和培养学生核心素养的重要载体,在提高学生语言能力和思维品质方面至关重要(邹敏、陈则航,2023)。程晓堂(2022)指出,英语教材编写应有意识地渗透思维品质的培养。然而,鲜有研究全面分析英语教材中的思维品质融入特点,导致教师难以有效使用教材促进学生语言能力和思维品质的融合发展,制约了教材的实际教学价值。因此,本文以北师大版小学英语新教材为例,探讨其在促进语言与思维能力融合发展方面的设计思路和教学实施方式,旨在为小学英语教师更好地理解和应用新教材提供参考。

三、新教材促进语言与思维融合发展的设计思路

1. 围绕主题,嵌入思维培养目标

语言活动通常指围绕一定主题,运用语言进行交际的行为,换言之,主题是语言交际的中心(梅德明、王蔷,2022),而交际包括理解和表达两个方面。语言使用者需要理解口头或书面语言材料中的观点、概念、问题、态度、情感等,也需要通过口头或书面形式传达信息和表达观点、态度、情感等。无论理解他人用语言传达的信息,还是用语言表达自己的信息,都与主题有关,也都与思维紧密相关。因此,在教材编写过程中,编者将思维培养的目标与主题紧密关联,使思维的培养融合在围绕主题进行意义理解和表达的过程中。

以四年级上册第三单元为例,该单元的主题为玩与乐,围绕这个主题,单元设定的大问题是“What makes play fun?”。也就是说,学生学完这个单元不能仅仅学会几个介绍或描述娱乐活动的单词(如football)、短语(如play football)和句型(如:They are playing football.),而是要能够在单元学习过程中通过参与活动不断思考,从而能够做到:(1)有逻辑、有条理地用英语介绍一项运动项目或娱乐活动;(2)辩证地看待玩与乐、学与玩的关系;(3)创造性地开发玩具或玩的方法;(4)探讨“独乐乐不如众乐乐”的思想。这样,在单元大问题的引领下,思维培养目标融入了主题内容学习之中。在该单元学习结束时,学生不但能够提升语言能力,还能够有效提升逻辑思维、辩证思维和创新思维等,能够用所学语言理解和表达与主题相关的信息。

2. 内容设计,注重语言与思维深度融合

(1)依托主题情境,推动语言与认知同步发展

真实的情境能够为学生提供良好的学习体验,也能激发学生思考和交流的意愿,还能促使学生通过思考更好地认识世界、解决真实世界中的真实问题,从而促进语言和思维的同步发展。北师大版小学英语新教材整套教材的背景就采用了真实的情境:三年级上册第一单元介绍了中外两个家庭搬到同一栋楼,变成了邻居,故事由此展开,两个家庭的父母和四个孩子的生活贯穿了八册书,构成了一个大的情境。两家人的家庭生活和孩子们的学校生活情境都能有效推动学生去观察、思考和感悟。比如,三年级上册第一单元,学生就要通过比较来思考两家人姓名的不同写法:What's the difference between Chinese and English names?

而在四年级上册第一单元,教材中的孩子们也开学了,他们观察到学校的新变化、学习内容的变化、学习方法的变化等。学生在这样的情境中需要反思自己的学习方法,并为主人公经常忘带书、认为英语口语比较难、经常遗忘学过的生词等问题提供解决方案,从而学会用语言思考和描述自己的经验、表达自己的观点。

(2)设计跨学科内容,通过英语探究新知识

《新课标》强调要通过大量理解性和表达性的活动,使学生在学习语言的同时获得语言背后承载的丰富的跨学科知识,通过跨学科的主题和内容兼顾英语课程的人文性,丰富学生的知识,开阔学生的视野,锻炼学生的思辨能力,提升学生的综合素养(教育部,2022)。在英语课程中设计跨学科学习内容,可以让学生在学习语言的同时,通过语言进行探究,在此过程中培养学生的创造性、批判性思维、探究与问题解决等能力(夏雪梅,2018)。英语跨学科主题学习就是“以英语课程内容为依托,以主题为核心和纽带,统领、整合其他学科的学习内容、方法和思维方式,使不同学科的知识围绕主题有机融合,从而引导学生在学习和运用语言的实践活动中形成新的相对系统的认知、解决问题的方法和能力” (王蔷、刘诗雨,2023)。基于《新课标》要求,北师大版小学英语新教材在语篇编写、活动设计和专题板块设计上都有专门的方案。

首先,在语篇编写和活动设计上,编者会根据话题融入跨学科内容。比如,四年级上册第二单元的主题是动物,第一课要学习的核心语言是动物名称,第二课要学习的核心语言是数字和there be句型。编者通过活动设计融入了跨学科内容:在第一课的活动设计上,编者纳入了听音识动物、看局部图片并辨识动物的活动,让学生从多元角度认识动物。在第三课的语篇编写中融入了我国唯一的国家级海龟保护基地——广东惠东海龟国家级自然保护区,让学生通过英语学习和探究海龟的一些知识,推动语言与认知同步发展。

再者,教材设计了专门的跨学科(CLIL)板块,用来联结英语和其它学科知识,推动学生语言与认知同步发展。比如,四年级下册有三个单元设计了CLIL板块,其中,第二单元让学生回答三个问题:How many players are there in each team? How long does a game last? How many points do they need to win the game?这几个问题所用到的语言虽简单,但涉及篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球等运动的相关知识,要求学生通过英语去思考、观察球类运动或竞赛活动,从而获取新的知识。第四单元让学生思考“How much time does it need?”,这里涉及的知识包括:飞到月球、飞机绕地球一周、西红柿从播种到成熟、蒸蛋羹、蒸鱼、睡眠等需要的时间。第五单元提供了三幅图和一个问题:When you see these, what do you know about the weather?这三幅图分别对应三个表示天气的谚语“燕子低飞天将雨”“蜘蛛结网,久雨必晴”“朝霞不出门,晚霞行千里”,学生学到的英语词汇也仅仅是windy、rainy、sunny等,但在这个过程中获得了中国智慧。

3. 活动设计,构建语言、思维互动机制

如何设计出合适的学习活动和任务,提出高质量的问题,从而调动学生积极、主动地思维,并参与到主题意义探究的一系列相互关联、循环递进的语言学习和运用活动中来,是教材编写面临的巨大挑战。编者从以下三个方面进行了系统设计。

(1)关注活动层次及语言支架的搭建

编者从学习动机激发、活动情境的设置入手,注重语言的适配性和支架的搭建,通过学习理解、应用实践、迁移创新的活动串和问题串,发挥学生想象与联想、观察与辨析、归纳与推断、批判与创新等思维的发展,引导学生在学习和积累语言知识、培养语言能力、学会学习方法的同时,发展多角度、多方位、全视域的思维观,从而形成语言与思维有效互动、融合发展的方法和路径。

例如,五年级下册第二单元第一课的语篇内容是:小女孩Maisy需要买一条新裙子,她和妈妈看了几条,但没有合适的,因此,妈妈用旧裙子改制了一条裙子,获得Maisy和同学们的交口称赞。本课的主题意义是勤俭节约、理性消费。本课学习的主要语言结构是比较级和最高级。活动一是整体阅读理解,学生需思考Maisy最后选了哪一条裙子。活动二是按时间线梳理语篇信息,将故事中提到的五条裙子的信息以及Maisy和妈妈对它们的评价提取出来。活动三是判断正误,学生根据语篇和活动二的梳理,判断使用比较级和最高级描述的裙子情况是否符合语篇内容。活动四是听力活动,学生再次巩固并内化比较级和最高级的用法。活动五是思考和讨论活动,教材设置了为他人买礼物的情境和问题,学生需要从礼物的价格、材质、实用程度、个人需求等方面讨论与比较给爷爷购买什么礼物比较合适,在参与活动的过程中运用比较级和最高级来探讨问题。这几个活动的设计依据英语学习活动观,层层递进,既关注语言的滚动学习,又关注思维发展,更注重思维的表达能够有语言的支撑,同时将勤俭节约、理性消费的理念融入其中,实现课程育人。

(2)整体设计问题链,融合语言与思维进行意义探究

编者借鉴了布鲁姆的认知层次分类(即记忆、理解、应用、分析、评价和创造)(安德森等,2009),并受六顶思维帽(Six Thinking Hats) (De Bono,2000)理念的启发,按照单元核心问题和语篇问题来整体设计单元问题链。围绕单元核心问题,编者按照以下三类问题设计语篇相关的子问题:基于语篇与实际关联的问题(用银色帽子标识)、跨文化意识的问题(用紫色帽子标识)、探究语篇教育内涵的问题(用蓝色帽子标识)。

以四年级下册第二单元动物世界为例,教材首先提出了单元核心问题:How do people and animals live together? 然后在第一、二、三课和补充阅读部分分别提出了四个问题:What do you think about the dad and the children? What other things can animals do for people? Where do these animals live? Who is “big”in the story? 前两课的问题属于银色帽子题目:第一课是对故事中的人物及其行为进行评价;第二课是鼓励学生利用发散思维,联系实际给出更多例子。第三个问题是紫色帽子题目,鼓励学生思考动物的家园。第四个问题是基于《狮子与老鼠》的伊索寓言提出的,探究强大与弱小的关系。这四个语篇所提出的问题既有事实性问题,也有分析类、评价类、创新类问题,兼顾了思维不同层次的发展,最终能够帮助学生回答单元核心问题,得出人与动物要和谐共生、互帮互助的启发。

问题链的整体设计充分考虑单元主题、语篇内容和主题意义,形成一条关联单元内各语篇内容的主线,推动学生运用语言和思维开展意义探究,解析语篇主题意义,建构对单元主题的深层次理解,表达自己的认识和观点。

(3) 借助思维可视化工具,提供语言与思维的双重支架

思维的过程往往是不可见的, 需用图示的方式把其展示出来。把看不见的思维过程以可视化的形式清晰地呈现出来,即思维可视化 (Thinking Visualization)(赵慧臣、王玥,2014),也就是借助图示方法 (如思维导图、模型图、鱼骨图、流程图、概念图等)对知识进行深加工(刘濯源,2014)。思维可视化包括两个角度,一是让不可见的思维清晰可见;二是使用图示表征思维(冯友梅等,2023)。也就是说,我们可以利用思维可视化工具梳理语篇,提炼作者思维,帮助自己理解;也可以借助思维可视化工具表征自己的思路,帮助自己有逻辑地表达或者剖析问题、提出创意的解决思路等。

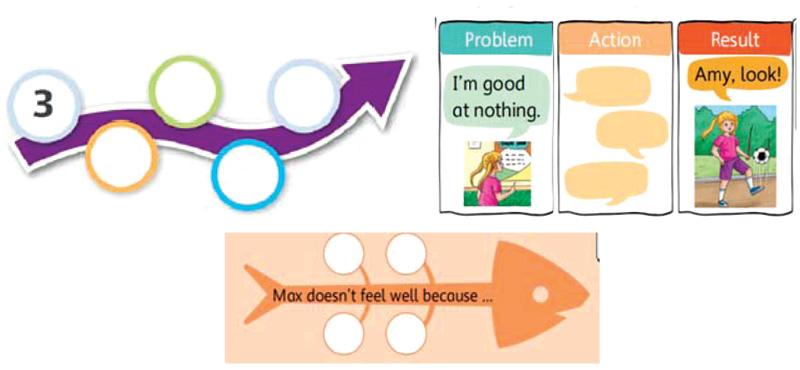

基于此,编者从两个方面设计了思维可视化工具,帮助学生加工语言与信息,组织思维和语言,推动语言与思维融合发展。比如,图1中的三个图示都出现在语篇信息梳理的活动中,此类图示能够体现语篇信息的组织方式,并能够帮助学生提炼相关语言表达。

图1 语篇梳理类思维图示

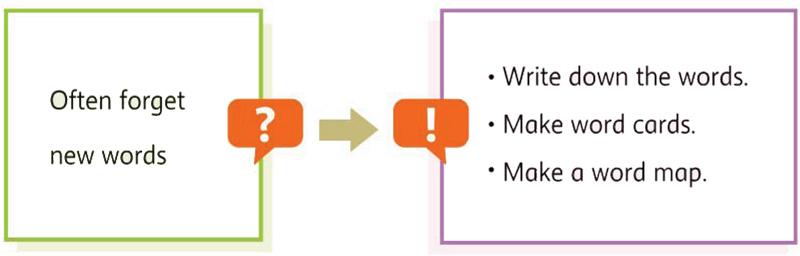

再如,图2中的两个图示则出现在输出活动里,此类图示能够帮助学生整理自己的思路,在语言上做好准备,从而能够用语言比较准确地表达自己的思想。

图2 输出准备类思维图示

(4)依托项目式学习,综合调动语言与思维

项目式学习是一种以学习者为中心的教学活动,强调学生在学习活动中的参与性和建构性。语言教学中的项目式学习则是以学习者为中心,在可理解性语言输入与输出中整合内容、技能与语言学习。

以四年级上册第一单元的项目式学习为例,它的目的是鼓励学生分享学习方法,教材首先请学生思考自己在学习上可能遇到的问题,然后思考解决办法,最后全班分享(如图3)。这个项目式学习既帮助学生回顾了本单元所学语言,还渗透了思维的培养,即反思和创造性解决问题的思维方式。

图3 项目式学习的语言思维支架

四、教学实施建议及案例解析

1. 将语言与思维的融合纳入单元教学整体规划

如前所述,教材围绕单元主题嵌入了思维培养目标,教师在使用教材时要深入研读单元,做好语言与思维融合发展的整体规划。首先,教师要围绕单元主题和本单元核心问题确定大方向。其次,要分析每个语篇的主题意义,结合学情确定能回答核心问题的子问题。最后,根据子问题梳理每个课时的核心语言和核心思维活动。以四年级上册第二单元动物世界为例,教师可以对单元做如下解读:

本单元核心问题为:How do people and animals live together?本单元主题属于人与自然范畴,涉及“人与自然相互依存、热爱并善待生命”子主题内容,包含四个语篇:语篇一讲述了小朋友们如何帮助小鹿脱困并与母鹿团聚的故事,体现了人类对动物的关爱:语篇二介绍了狗、蜜蜂、马和猫这四种动物的特点,体现了动物对人类的帮助;语篇三是跨学科内容,讲述了海龟妈妈产卵后就会回归大海,而小海龟必须独自完成奔向海洋的生命旅程,呈现了生命的奇特和伟大;补充阅读是《狮子与老鼠》的伊索寓言,深刻诠释了强者和弱者“尺有所短,寸有所长”的哲理,暗指人类与动物相互依存。由此,教师可以为每个语篇的学习设定子问题(见表1):

表1 单元问题设置

|

单元核心问题 |

How do people and animals live together? |

|

|

子问题 |

语篇一 |

How can people help animals? |

|

语篇二 |

How can animals help people? |

|

|

语篇三 |

Why do we protect animals? |

|

|

语篇四 |

Who is stronger, people or animals? |

|

通过本单元的学习,学生能够区分宠物与农场动物的外形特征和生活习性,并运用生动的语言对其进行描绘,依据不同标准对动物进行分类;深刻理解动物对人类的帮助以及人类对动物的关爱,认识到人类与动物应当和谐共生;能够条理清晰地阐述保护动物的重要意义,培养珍爱生命的意识。

我们可以用下表(见表2)来梳理每个课时的核心语言和核心思维活动(课时需根据实际调整,最多6课时):

表2 课时核心语言与核心思维活动

|

课时 |

核心词汇 |

核心句式 |

核心思维活动 |

|

1 |

动物相关词汇 |

询问、猜测是什么动物: What animal is that? It sounds like ... It looks like ... |

逻辑思维:按照故事发展排序,根据声音或者身体部位来推断动物 辩证思维:评价故事中的人物对动物的行为 |

|

2 |

动物名称及描述动物的形容词 |

描述动物的形态特征及动物能做的事: We're ... We can ... |

创新思维:描述动物还能为人类做的事情 |

|

3 |

十一到二十的数字 |

询问有多少数量: How many ... are there? There are ... |

逻辑思维:推测故事的发展进程,拓展对海龟的认知 |

|

4 |

综合运用语言 |

观察、总结语言规律 |

|

|

5 |

跨学科主题学习 |

动物分类,拓展对动物的认知 |

|

|

6 |

lion, mouse, little, big, help |

How can you help me? I can help you. You can help me. |

辩证思维:讨论尺有所短,寸有所长 |

在此基础上,教师就可以在规划单元教学目标时体现语言与思维的融合发展,比如,“结合语篇内容,说出人与动物能为对方做的事情,并用所学语言简要说明人类与动物之间的相互依存关系”这一目标涵盖了第一、二、六课时的内容,学生从语言上要能说出句型“... can ...”;从思维上要能认识到人类虽强,也要善待相对弱小的动物,应关爱地球上的一切生命,与其共生共存。

2. 在课时教学设计中落实语言与思维融合发展

单元整体设计完毕之后,教师要依据具体语篇考虑每个课时的教学安排。根据单元规划中梳理出的核心语言和核心思维活动,教师应通过细化设计推动学生语言与思维融合发展。首先,教师要从What、Why、How三个方面来深入分析语篇,结合教材活动及学情设计语篇理解和输出任务的目标与方式。其次,教师要细化语言和思维支架,选择合适的思维可视化工具。最后,教师可以依据英语学习活动观,设计包含不同层次问题的问题链,串联教学。

以三年级下册第五单元中两个不同语篇类型为例,语篇一为配图对话,内容为Xiaobei邀请四个小主人公描绘他们眼中的中国。他们用不同的色彩描绘中国,红色代表革命文化、党的领导,绿色代表绿水青山,蓝色代表湛蓝的天空、良好的空气,黄色代表母亲般的黄土地。最后,Xiaobei望着大家共同完成的画作,由衷地赞叹中国多彩且美丽。该语篇通过四位中外小朋友的视角,生动地展现了多彩的中国画卷,彰显出祖国大好河山的独特魅力。这个语篇中要学习的核心词汇比较简单,主要包括复习学过的和新增加的颜色类词汇。句子也很简单,主要就一个句式:In my eyes/For me, China is ... 这类语篇的学习主要围绕主题意义探究,从输入的角度,学生需要理解四位小朋友为什么选择这四种颜色来描绘中国;从输出的角度,学生选择的颜色要有特殊的意义,因此他们不仅要有创意还要有自己的选择依据。教师在教学中就不能简单地让学生说一句自己眼中的中国,而是要启发他们思考选择什么样的颜色去描绘最能表现中国的特点。基于以上分析,教师可以设计以下问题(见表3):

表3 问题设计

|

问题 |

层次 |

|

• What colours do they use to talk about China? • Why do they use these colours to show China? • Why does Xiaobei say “China is colourful”? |

学习理解 |

|

• Can you role play the children in the story? |

应用实践 |

|

• What other colours can you use to talk about China? Why? • Which colour best shows China? Give reasons. |

迁移创新 |

在语言活动中渗透这样的思维训练对提升学生的语言表达质量具有极好的推动作用。

语篇三为介绍类文本,目的是让学生感受祖国之壮美,产生热爱祖国的情感。该类语篇结构为总—分—总:第一段写的是中国是祖国,又大又美;第二段介绍了中国之大;第三段介绍了美景;第四段介绍了美食;最后一段导出爱我中华的主题意义。教材活动之一是借助思维导图来梳理文本信息,帮助学生理清语篇脉络,学习如何有逻辑地介绍一个国家。教师可以选择汉堡包思维图示来呈现语篇结构,但要注意引导学生思考文中的第二到四段顺序是否可调整,从而让学生明白:第一段决定其后各段内容的顺序。虽然仅仅是一个非常小的过渡活动,但在增强学生语篇的逻辑性上起到决定性作用。缺了这一步,部分学生产出的内容可能碎片化和不够连贯,也错失了发展思维的契机。

3. 将语言与思维融合发展纳入教学评价

语言与思维融合发展的实现不仅依赖于内容与活动的设计,还需要针对性的评价支持。有效的评价不仅可以监测学生在语言学习与思维发展上的进展,还能引导教师及时调整教学策略,推动学生语言能力和思维品质的融合发展。教师可以从评价标准、评价方式与评价任务三方面着手,既关注语言能力的发展,也关注思维品质的培养,最终实现以评促学、以评促思。

首先,教师需要结合教学目标,制定明确的语言与思维融合的评价标准,既关注语言知识的掌握情况,又考查学生表达过程中所体现的思维品质。语言维度侧重学生是否能准确、得体地使用所学词汇与句式,表达是否清晰、连贯;思维维度则可侧重学生在语言使用中展现的敏捷性、灵活性、创造性、批判性和深刻性。例如,在描述动物特征时,教师不仅要评估学生是否能准确使用相关词汇和句型(如形容词和比较级),还应关注学生是否能够通过对比、分类等思维策略,表现出对动物特征的深刻理解。

其次,教师可以采用多样化的评价方式,促进学生的多元参与和深度反思。教师不仅要关注最终的学习成果,还可以通过过程性评价及时捕捉学生在语言学习过程中的思维动态,通过学习单、课堂观察、互动提问等方式,捕捉学生在语言使用过程中的思维表现。例如,在表达“我眼中的中国”时,教师可以评价学生是否能提出合理的理由支撑自己的色彩选择,了解学生的思维状态,帮助他们在语言运用的过程中实现更高层次的思维创新。除了教师评价外,还可以结合同伴互评和自我评价,充分调动学生参与评价的积极性,帮助学生内化语言与思维融合的评价标准,学会从他人角度看到自身语言与思维方面的不足,反思自己在语言与思维融合方面的长处与不足。

此外,本着学习任务即评价任务的理念,教师可以设计真实、综合的评价任务,为语言与思维融合提供有力支撑。这类任务应尽可能贴近真实语境,激发学生的表达欲望与思维兴趣。例如,给学生提供真实问题时,引导他们用英语表达观点、提出解决方案,帮助学生在有意义的交际中提升语言能力,激发学生思维的批判性和创造性。在任务形式上,教师还可采用多种表现性评价方式,如口头报告、项目展示、角色扮演、故事改编与续写等,激发学生在复杂的语言任务中同时运用多种思维策略,提升他们的综合语言能力和思维能力。在这个过程中,教师还可以引导学生借助思维导图等可视化工具组织观点,提升语言表达的逻辑性。

五、结语

语言与思维融合的英语教学是当前英语课程改革的重要趋势,也是落实英语学科核心素养的关键环节。本文以北师大版小学英语新教材为例,从教材编写和使用两个方面系统探讨了教材在语言与思维融合教学方面的探索与实践。教材在单元主题和语篇编排中有意识地嵌入思维培养目标,在内容与活动设计中注重语言与思维的深度融合。教师在使用教材的过程中,既要基于单元研读统筹规划语言与思维融合发展的教学目标与路径,也要基于语篇做好语言与思维融合发展的课时设计,通过多元评价方式持续关注学生的发展过程,发挥评价在语言与思维融合发展中的支持作用。然而,教材只是实现语言与思维融合发展的重要起点,真正的落地与深化有赖于教师的专业理解与创造性实施。教师不仅要善于识别教材中蕴含的语言与思维融合发展的契机,还应根据学生具体情况进行有效的教材二次开发,使思维训练自然融入语言实践之中,促进语言与思维的融合发展。

————————————

参考文献

De Bono, E. 2000. Six Thinking Hats [M]. London: Penguin Books.

Lantolf, J., Thorne, S. L. & Poehner, M. 2015. Sociocultural theory and second language development [A]. In B. van Patten & J. Williams (Eds.), Theories in Second Language Acquisition [C]. NY: Routledge. 207-226.

Li, L. 2016. Integrating thinking skills in foreign language learning: What can we learn from teachers' perspectives? [J]. Thinking Skills and Creativity, 22: 273-288.

Ministry of Education in Singapore. 2020. English Language Syllabus: Primary [EB/OL]. https://libris. nie.edu.sg/sites/default/files/2020-01/primary_els-

2020-_syllabus.pdf. 2025-6-30.

Tarighat, S., Rashtchi, M. & Khoii, R. 2019. The bilingual advantage in thinking critically: The roles of age of onset and L2 proficiency [J]. The American Journal of Psychology, 132(3): 281-292.

Van Dijk, M., Kroesbergen, E. H., Blom, E. & Leseman, P. P. 2019. Bilingualism and creativity: Towards a situated cognition approach [J]. The Journal of Creative Behavior, 53(2): 178-188.

Vygotsky, L. S. 1978. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes [M]. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Vygotsky, L. S. 1986. Thought and Language [M]. Cambridge, MA: MIT Press.

安德森等(著);蒋小平等(译). 2009. 布卢姆教育目标分类学修订版(完整版):分类学视野下的学与教及其测评[M]. 北京:外语教学与研究出版社.

曹莉. 2024. 促进语言能力与思维品质融合发展的阅读教学改进实践研究[J]. 英语学习,(3):17-21.

陈则航、王蔷、钱小芳. 2019. 论英语学科核心素养中的思维品质及其发展途径[J]. 课程·教材·教法,(1):91-98.

程晓堂. 2018. 在英语教学中发展学生的思维品质[J]. 中小学外语教学(中学篇),(3):1-7.

程晓堂. 2022. 在英语教材编写中渗透思维品质的培养[J]. 外语教材研究,(00):60-73.

程晓堂、岳颖. 2011. 语言作为心智发展的工具——兼论外语学习的意义[J]. 中国外语,(1):51-57.

冯友梅、袁晓蕾、王晨、杨帆、颜世刚. 2023. 基础教育领域面向思维可视化的图形语义系统设计[J]. 电化教育研究, (9):100-107.

龚姚东. 2015. 从思维品质到品质思维——刍议英文教学中的思维品质培养[J]. 英语学习,(12):4-7.

教育部. 2022. 义务教育英语课程标准(2022年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社.

兰春寿. 2019. 英语课堂教学目标设定与思维品质培养[J]. 课程·教材·教法,(9):107-113.

兰良平、柳菁菁. 2024. 在课堂对话中促进语言和思维的融合发展[J]. 英语学习,(4):4-11.

刘濯源. 2014. 思维可视化:减负增效的新支点[J]. 中小学管理,(6):10-13.

梅德明、王蔷. 2022. 义务教育英语课程标准(2022年版) 解读[M]. 北京:北京师范大学出版社.

孙有中. 2019. 思辨英语教学原则[J]. 外语教学与研究,(6):825-837,959.

王蔷、刘诗雨. 2023. 指向课程协同育人功能的英语跨学科主题学习——定位、内涵、理念、目标、要求及价值[J]. 教学月刊·中学版(外语教学),(Z2):3-10.

夏雪梅. 2018. 学科项目化学习设计:融通学科素养和跨学科素养[J]. 人民教育,(1):61-66.

许政援. 1994. 儿童语言和认知(思维) 发展的关系[J]. 心理学报,(4):347-353.

赵慧臣、王玥. 2014. 我国思维可视化研究的回顾与展望——基于中国知网2003—2013年论文的分析[J]. 中国电化教育,(4):10-17.

郑鸿颖、李珊. 2024. 中小学英语教学中促进思维品质发展的研究综述[J]. 英语学习,(3):4-11.

邹敏. 2022. 外语写作中的思辨能力:概念、教学和影响因素[M]. 北京:外语教学与研究出版社.

邹敏、陈则航. 2023. 基于思维品质培养的初中英语教材使用研究[J]. 天津师范大学学报(基础教育版),(3):19-24.

本文作者:陈则航(北京师范大学外国语言文学学院)

邹敏(北京理工大学外国语学院)

孙晓慧(北京师范大学外国语言文学学院)