【摘 要】为应对高考英语跨学科命题趋势与教材内容碎片化挑战,本文以认知负荷理论为指导,以《寂静的春天》为教学载体,构建高中英语整本书阅读“前置减负——过程联结——迁移应用”的实践框架,旨在通过系统调控内在、外在和关联认知负荷,引导学生整合化学、生物学、生态学等多学科知识,实现语言学习、内容理解与思维发展的协同进阶,为高中英语整本书阅读教学提供可操作的实践路径。

【关键词】跨学科融合;整本书阅读;认知负荷理论;寂静的春天

一、引言

随着高考英语命题改革深化,阅读语篇跨学科属性日益凸显,阅读理解C、D 篇常融合科学、生态等多领域知识,要求学生突破单一语言技能,调用跨学科知识与复合型思维模式进行解读。这与《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课标》)中“以语篇为载体,整合语言学习与跨学科知识,培育核心素养”的要求高度契合,亟须在日常教学中构建跨学科融合的阅读实践模式(教育部,2020)。

作为落实《课标》要求的核心载体,当前人教版高中英语教材虽强化语篇跨学科覆盖,但受篇幅与单元主题限制,跨学科内容多碎片化、辅助性嵌入单篇语篇,难围绕特定议题构建完整情境。这导致学生解读复杂跨学科文本时缺乏系统认知支撑,一定程度上影响其思维品质的进阶发展与核心素养的全面落地,成为英语教学衔接高考需求、深化《课标》实践的待解难题。

在此背景下,整本书阅读的“全息文本”价值凸显(管贤强、沈春媚,2024):既提供了丰富的语言素材,助力学术词汇积累与语境化运用,又以文本内多学科知识的有机交织打破学科壁垒,更能在培养学生具备应对多元化社会挑战的跨学科综合素养中发挥重要作用(梅德明,2023)。《寂静的春天》由蕾切尔·卡森(Rachel Carson)创作,以细腻的文学笔触结合严谨的科学数据,揭示了化学农药(如DDT)的过度使用对生态系统的毁灭性影响——污染土壤、水源,鸟类等生物因农药富集而濒临灭绝,最终警示人类活动与自然生态的共生关系,兼具文学感染力、科学严谨性与生态反思价值,为破解教材局限、构建“语言学习——内容理解——思维发展”协同的教学模式提供了理想载体。 基于此,本文结合认知负荷理论,尝试探索跨学科视角下高中英语整本书阅读的教学模型,以期为跨学科语篇阅读能力培养与核心素养落地提供实践参考。

二、开展跨学科融合视角下整本书阅读的意义

1.破解单一学科阅读局限,助力知识体系完善

整本书阅读需从整体视角培育综合素养(鲁子问、陈晓云,2021),但传统阅读局限于英语学科,易致文本理解割裂化。跨学科融合视角下的整本书阅读,可融入多学科知识与思维分析文本,且英语教学的 “跨学科” 并非人为关联特定学科,而是依托语篇情境有机融合语言培养与内容探究,让学生借关联学科知识深化理解,同时在语言实践中提升核心素养(郭宝仙、任宇颖,2025)。

2.实现认知负荷动态平衡,推动阅读效率提升

根据认知负荷理论,工作记忆容量是有限的,当内在认知负荷、外在认知负荷与关联认知负荷的总和超过容量时,学习效率会显著下降(庞维国,2011)。整本书阅读常因多学科知识交织,易加重认知负荷,而跨学科融合可以通过针对性调控减轻认知负荷:补充跨学科背景降低阅读难度,优化内在负荷;运用跨学科策略整合零散知识,降低外在负荷;设计跨学科任务激发关联认知负荷。三者协同实现认知负荷的动态平衡,为拓展阅读深度与提升阅读效率提供支撑。

3.呼应核心素养培育要求,促进综合能力发展

《课标》要求培养学生的语言能力、文化意识、 思维品质和学习能力四项核心素养,强调在真实情境中用语言解决问题。跨学科融合视角下的整本书阅读,通过“用英语解码跨学科内容——用学科思维优化英语表达——用跨学科视角解决现实问题”的闭环,将核心素养的培养转化为具体的阅读实践,最终形成“语言工具—学科知识—思维方法”的统一体,实现综合能力发展,呼应立德树人目标。

三、跨学科融合视角下的整本书阅读教学实践

基于认知负荷理论,笔者系统规划了跨学科融合视角下整本书阅读的教学路径,旨在通过对三类认知负荷的精准调控,最大化促进学生语言学习、文本理解和能力提升,实现核心素养的转化落地。

1.前置减负阶段:调控内在认知负荷,夯实跨学科语言基础

内在认知负荷源于材料本身复杂性及元素间交互性(Sweller et al, 2011)。本阶段旨在通过结构化预备,将高交互性的学科术语与背景知识组块化处理,降低学生初始认知门槛。

(1)跨学科议题导入:现实锚定,激活认知关联

跨学科议题导入是连接学生生活经验与文本议题的桥梁,能通过真实情境激发学生主动思考,避免因文本议题陌生引发的认知抵触;同时,激活旧知还能降低新信息与已有图式的交互复杂度。

本环节需要从学生熟悉的生活类议题切入,教师设计跨学科问题以激活学生的跨学科思维,引导学生结合生活感知并关联多学科视角,初步建立“问题—学科”的认知联结。以本书为例,笔者以校园虫蚁增多这一现实问题为切入点,提出跨学科决策问题:The school plans to use DDT widely to solve this problem. Do you agree with this idea? 该问题引导学生调动跨学科认知,形成DDT使用利弊的初步认知冲突,这与文本的核心议题——化学农药对生态与人类的影响契合,为学生理解作者对DDT的批判态度做好铺垫,有效降低因议题脱离生活而难以共情的认知负荷。

(2)跨学科背景补充:多维铺垫,消解理解隔阂

跨学科背景补充为学生理解文本提供了关键的解码工具,帮助学生在作品内容所处的历史、科学与社会思潮之间建立关联,减少因时代隔阂产生的认知障碍。

本环节需要构建跨学科场景,结合多模态形式补充历史背景、社会认知与学科发展状态,帮助学生建立 “时代—文本—观点”之间的关联。以本书为例,承接前文DDT使用的问题,笔者提出问题: If we were in the early 1960s (when Silent Spring was written), would we have used DDT differently? What was the social and scientific background then? 随后通过英语微讲座与可视化素材,搭建 1962年时代背景下的跨学科场景(补充社会对DDT的信任、学科研究局限等),帮助学生理解文本创作的时代必然性,消除因时代背景信息脱节而误解文本的障碍。

(3)跨学科术语梳理:语言预备,降低阅读门槛

跨学科术语梳理通过将陌生符号转化为有意义的概念组块,为学生理解跨学科文本提供工具支持,避免学生因陌生术语而导致意义理解反复中断。

本环节需要按兴趣特长将学生分组,并让各组按学科分类整理前两个环节中学习过的跨学科术语,形成 “学科归属——术语定义——学科关联” 的结构化清单,将术语转化为认知工具,建立 “语言形式——学科意义” 双向映射。以本书为例,针对第二环节细致讲解过的biomagnification一词,学生需明确其学科归属,用英语解释其核心内涵,关联相关学科术语,并整理成表格形式的跨学科术语清单(如表1)。这种整理不仅让学生掌握术语形式,更助其理解背后的学科逻辑,减少解读跨学科内容时的语言障碍,避免机械记忆术语而不知内涵的问题。

表1 结构化术语清单(示例)

|

Words/Phrases |

biomagnification |

|

Subject |

biology/ecology |

|

Definition |

the process by which toxic chemicals increase in concentration at higher trophic levels of a food chain |

|

Relevant words & phrases |

food chain, trophic level, toxic substance |

本阶段通过三个环节系统调节内在认知负荷:导入议题,以现实锚点实现情感减负;补充背景,以时代语境实现知识减负;梳理术语,以工具转化实现语言减负。三者层层递进,为深度阅读扫清认知与情感障碍,确保认知资源高效投入意义建构。

为提升背景补充的专业性,教学中还可构建跨学科阅读教研共同体,邀请生物、化学等学科教师共同备课,让其参与教学设计与实践,提供权威学科背景知识(如 DDT 的化学特性),确保跨学科知识的深度与准确性,同时减轻英语教师的备课压力,共同打造专业化的跨学科阅读教学场景。

2.过程联结阶段:优化外在认知负荷,深化跨学科知识整合

外在认知负荷多由信息呈现与组织方式不当引发(Sweller et al,2011)。本阶段通过跨学科策略迁移与工具辅助,将文本隐性跨学科逻辑外显化,助力学生将零散信息转化为结构化认知。

(1)跨学科预测验证:结构梳理,锚定核心议题

跨学科预测验证构成学生解构全书、锚定核心议题的认知脚手架。对文本宏观脉络的预判与印证过程可以避免学生陷入信息碎片化的困境,减少外在认知负荷。

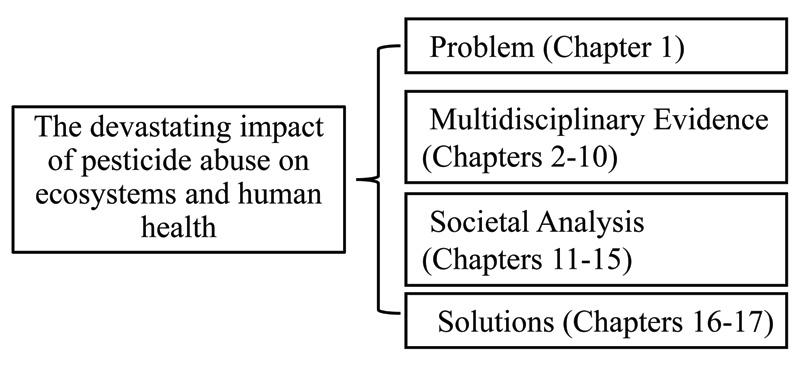

本环节需要先结合书名、目录设计引导性问题,鼓励学生调动跨学科背景知识,对主题与结构进行初步推测;随后借助术语清单通读全文,标注各章主旨与学科视角,实时验证和修正预测;最后通过小组协作明确核心议题,共同勾勒全书逻辑框架及内在关联。 以本书为例,教师以“Why is the spring ‘silent'? What might have caused this?” 为核心问题,引导学生预测;学生通读过程中依托术语清单标记各章主题,验证和完善有关预测;最后通过小组研讨锚定核心议题——化学农药滥用之害,并画出“寓言警示——科学证据——根源批判——路径展望”的论证结构图(如图1)。 这种“预测——验证——成型” 的宏观框架建构策略通过提供清晰的内容导航图,有效降低因框架缺失陷入逻辑混乱的外在负荷。

图1 《寂静的春天》核心议题和论证框架

(2)跨学科策略迁移:思维解构,内化知识范式

跨学科策略迁移是将关联学科的思维方法转化为文本解读工具,实现 “学科思维——文本理解” 的融合,帮助学生内化知识范式,减少单一语言思维的额外负荷。

本环节需要重点关注每个章节的主题内容,学生按掌握的不同学科知识多少分组开展针对性的章节精读,教师指导各组识别并迁移学科核心策略解读文本,必要时示范逻辑梳理方法,最终学生以小组为单位分享解构过程。以本书为例,生物组在第五章解构中迁移食物链分析法分析DDT 对生态系统的影响:先梳理生态关系(soil microbes→earthworms→birds),后标注 DDT的使用对生态的影响(DDT kills soil microorganisms→a 50% decrease in the earthworm population→birds migrate due to food shortage),最后用教师提供的语言支架分享解构过程。此过程不仅能深化学生对文本的理解,更能让学生内化通过生物学思维解读生态议题的范式,实现了学科策略向文本解读的有效迁移,避免了文本理解浅表化、碎片化的问题。

(3)跨学科问题引导:工具辅助,显化知识关联

跨学科问题引导本质上是通过“阶梯式问题链+可视化工具”双支架将隐含于文字之下的内在逻辑显化,降低关联和整合多学科知识的外在负荷。

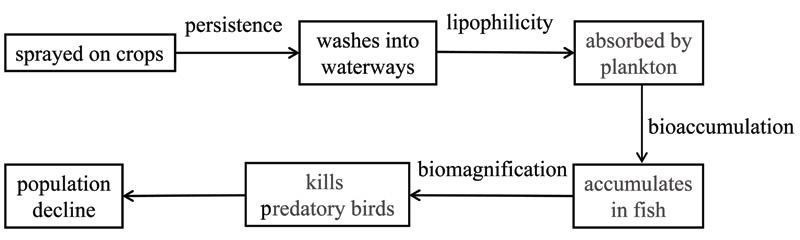

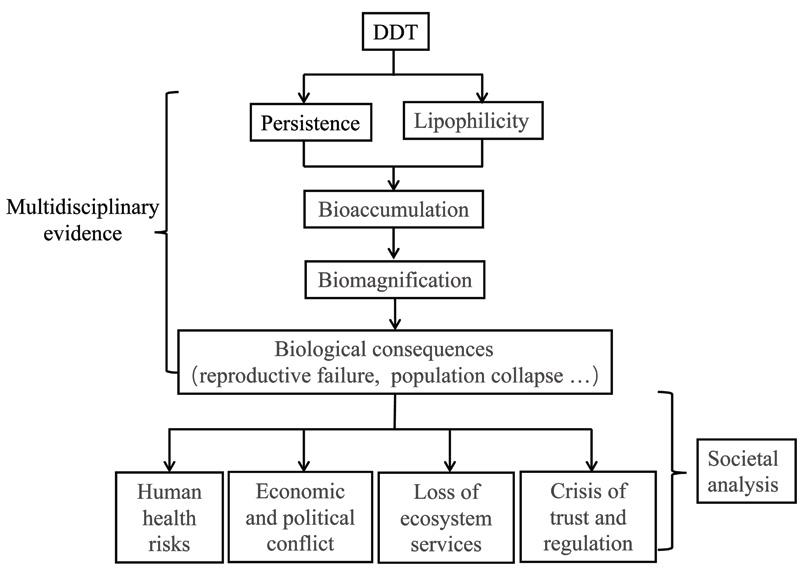

本环节需要设计三层问题链(每层可以设计多个问题)引导学生整合知识,联结跨学科细节共同支撑起整本书的逻辑架构:① 学科内整合,用学科思维重新梳理章节核心知识点,锚定关联起点;② 学科间关联,围绕关键矛盾整合多学科知识,用因果链呈现局部逻辑;③ 系统整合,将学科证据与核心论点对应,用知识网构建整体认知。以本书为例,笔者从讨论DDT的化学特性切入,设计了以下问题链:

Stage 1: What are the key chemical properties of DDT that make it an effective but problematic pesticide?

Stage 2: Based on its properties, why does DDT lead to an ecological disaster?

Stage 3: How does DDT follow a path from a chemical fact to a biological consequence, and finally to a societal problem?

以上问题链引导学生明确化学、生物、生态等学科知识间的联系,绘制跨学科因果链(如图2),再整合全书跨学科证据,用节点关联绘制“DDT 特性——生物富集——社会问题”知识网(如图3),破解因逻辑隐形而难以建构整体图式的认知难题。

图2 跨学科因果链(部分)

图3 跨学科知识网(部分)

本阶段通过三个递进环节系统优化学生的认知资源分配:预测验证降低了因文本结构模糊而产生的信息组织负荷;策略迁移减少了因模式错位导致的理解负荷;问题引导削减了因信息整合困难而带来的加工负荷。三者层层递进,通过优化信息的呈现与组织方式,系统减少外在认知负荷,确保学生将有限认知资源集中于高阶思维活动,实现从零散知识到系统认知的跨越。

但同时,面对涉及多学科深度交叉、逻辑关系复杂的文本,单一的跨学科策略难以精准、全面呈现文本逻辑。在后续教学中,教师可以根据文本的具体内容,通过请教其他学科的教师丰富和优化跨学科策略类型,同时也可以鼓励学生自主融合多学科策略,以提升跨学科策略对复杂场景的适配性。

3.迁移应用阶段:激发关联认知负荷,实现跨学科能力转化

关联认知负荷指用于图式建构与知识迁移的认知资源(Sweller et al,2011),是深度学习与能力迁移的关键。本阶段通过具有挑战性的真实任务,引导学生调动所学跨学科知识,在实践中完成对知识的深度加工、批判性重构与创造性应用,实现核心素养的外化与转化。

(1)跨学科辩论驱动:时空切换,增强认知深度

跨学科辩论驱动不只是调用跨学科知识支撑观点,更需学生从时空切换的视角分析议题,避免对文本观点单向接纳或简单反对的浅层认知。

本环节需要围绕整本书核心议题设计辩题,引导学生主动调用过程联结阶段积累的跨学科论据,进一步从当时/当下的历史维度、此地/彼地的空间维度拓展证据链。 同时,教师提供配套语言支架,保障思维与表达的协同。以本书为例,辩题为 “Should we have fully condemned the inventors and users of DDT when Silent Spring was published?”,正方从生态危害与可持续发展观的角度论证作者预警的正确性;反方立足 1962 年的情形谈DDT的经济和社会价值,质疑风险未知性与应对极端性,两方按论点、证据、推理三个步骤来准备辩论(如表2)。 这种时空穿越式辩论帮助学生理解科技与环境伦理的复杂性,为破除二元认知、实现深层次批判性思考铺路。

表2 跨学科议题辩论准备材料(部分)

|

|

Pro |

Con |

|

Claim |

DDT caused irreversible damage to the ecosystem, as Carson warned. |

DDT had huge practical value in 1962, especially in crop yield and malaria prevention. |

|

Evidence |

DDT thinned peregrine falcons' eggshells from 1.5mm to 1.2mm, reducing their reproduction rate by 50%. (Chapter 7) |

In 1962, DDT helped farmers increase wheat yield by 20%, solving food shortages in poor regions./DDT reduced malaria cases by 50% in tropical areas, saving millions of lives. (Chapter 2) |

|

Reasoning |

This evidence proves Carson's warning was correct: DDT didn't just kill pests but destroyed non-target species, breaking the food chain (Chapter 5). Such harm is irreversible, so users should be condemned. |

In 1962, food scarcity and malaria were urgent problems. DDT was a key solution: Condemning its users ignores their efforts to save lives and improve livelihoods. |

(2)跨学科立场协商:多元参与,拓展思维广度

跨学科立场协商要求学生整合跨学科知识,同时协调和平衡利益相关者的诉求,避免用单一视角思考问题,理解多元立场,拓展思维广度。

本环节需要通过 “模拟听证会/圆桌会”,让学生扮演利益相关者,基于文本与拓展研究梳理角色的核心利益、知识背景与价值立场,用教师提供的语言框架在模拟的场景中陈述、磋商,寻求共识。以本书为例,承接前面讨论过的“校园是否全面使用DDT”的议题,举办模拟听证会,组内学生分别扮演生态学家、学校后勤主任、学生代表、家长代表等角色,进行观点碰撞与协商(如表3)。

表3 跨学科立场协商记录(部分)

|

Role |

Core Statement |

|

Ecologist |

I oppose full use because of ecological harm. Chapter 5 states, “DDT breaks the soil food chain by killing microbes and earthworms.” If we use pesticides on campus lawns, the same disaster will happen—no earthworms means no healthy soil! |

|

School Logistics Director |

I support limited use. Chapter 2 notes that “DDT controlled pests quickly in 1962” —our campus has a big mosquito problem in summer, and pesticides are the most efficient way to get rid of them. We can't afford to close the playground for weeks for biological control! |

|

Student Representative |

I oppose full use of chemical pesticides. Chapter 11 in Silent Spring says, “DDT enters humans through food and harms the liver.” Our campus canteen uses vegetables from the school garden—pesticides here will risk our health! |

|

Parent Representative |

I'm neutral but cautious. On one hand, Chapter 2 shows pesticides keep campus clean—my kid hates messy, bug-filled playgrounds. On the other hand, Chapter 11 warns about “toxic accumulation”—I can't let my kid be exposed to that! |

这一过程促使学生深入理解不同立场的合理性与局限性,推动思维从单一视角转向系统权衡。

(3)跨学科成果创生:知识应用,实现能力落地

跨学科成果创生是跨学科阅读的高阶输出,核心是引导学生将书本上的答案转化为行动中的能力,实现跨学科能力的最终落地,也实现核心素养的全面提升。

本环节需要以现实问题为导向,设计开放性项目,驱动学生整合跨学科知识、思维与价值观,创作出解决实际问题的多样化综合性成果,如方案、模型等,并进行公开展示与评价。以本书为例,基于前面环节,笔者提出为校园设计一个虫害综合治理方案。各小组综合运用所学,比如,将生物学知识用于调查害虫种类,计划引入其天敌;将化学知识用于评估和筛选可替代的低毒药剂,进行方案的设计和撰写。公开展示时邀请了多位生物、化学学科教师参与成果评价,从专业角度提供反馈,增强方案的科学性与可行性。该项目不仅考核了知识融合应用能力,更将《寂静的春天》的警示意义转化为负责任的积极行动,真正实现了从认知到态度再到行为的转化,这也标志着核心素养的全面落地。

本阶段通过三个环节系统激发学生的关联认知负荷,促使其将认知资源高效投入跨学科能力迁移。辩论驱动增强认知深度,立场协商拓展思维广度,成果创生实现能力落地;三者层层递进,共同促进跨学科素养的内化与转化。

本阶段对学生的认知与语言输出能力要求较高,对不少学生具有一定挑战性。在后续教学中,首先,教师需要在整个阅读过程中持续提供差异化语言支架与资源支持,确保不同水平的学生有效参与;其次,教师需要构建贯穿整本书阅读的多元评价体系,兼顾语言与内容学习,开展更科学、全面的评价,同时还需要强化过程性评价,加大课堂表现、小组讨论记录权重,融合教师、同伴及跨学科教师多主体反馈,以评促学。

四、结语

跨学科融合视角下的整本书阅读,既是对高考跨学科语篇阅读需求的回应,也是对教材跨学科内容碎片化局限的弥补,以 “全息文本” 特质成为连接语言学习、内容理解、思维发展的关键纽带。本次实践基于认知负荷理论,系统调控三类认知负荷,前置减负阶段为语言知识的习得扫清障碍,过程联结阶段为文本理解的深化搭建支架,迁移应用阶段为思维能力的实践创设平台,三个阶段环环相扣,形成螺旋上升的学习闭环。

实践表明,本模式不仅是破解跨学科整本书阅读中“术语难、逻辑散、应用弱”等认知难题的有效方案,更是将核心素养培育落地的具体路径。未来,可进一步深化跨学科协作,完善差异化教学支架,开发适配多学科逻辑的思维工具,并完善聚焦语言、内容、思维协同发展的多元评价体系,从而增强该实践模式在不同教学语境中的适应性与有效性,持续推动高中英语跨学科教学改革,助力学生成长为兼具语言竞争力与跨学科问题解决能力的复合型人才。

————————————

参考文献

Carson, R. 1962. Silent Spring [M]. Boston: Houghton Mifflin.

Sweller, J., Kalyuga, S. & Ayres, P. 2011. Cognitive Load Theory [M]. New York: Springer.

管贤强、沈春媚. 2024. 基于整本书阅读的跨学科学习[J]. 语文建设,(12):14-18.

郭宝仙、任宇颖. 2025. 英语跨学科融合阅读教学:学理依据、基本特征及实施策略[J]. 全球教育展望,(1):149-160.

教育部. 2020. 普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[M]. 北京:人民教育出版社.

鲁子问、陈晓云. 2021. 英文名著阅读教育实践探索[M]. 北京:北京理工大学出版社.

梅德明. 2023. 走出学科本位思维 迈向跨学科综合素质[R]. 广东省教育研究院:南方教研大讲堂. 2023-06-16.

庞维国. 2011. 认知负荷理论及其教学涵义[J]. 当代教育科学,(12):23-28.

本文作者:郑珊珊(浙江省宁波市慈湖中学)