人教版 Go for It!八年级下册Unit 1 What's the Matter? Section B 2a-2e 阅读课教学设计

安徽省教育科学研究院 赵杰

安徽省淮北市西园中学 张国栋

一、课例背景

本课例由安徽省淮北市西园中学张国栋老师执教,指导老师为安徽省教育科学研究院赵杰老师、淮北市教育局教研室丁正伟老师和淮北市西园中学屈凤侠老师。该课在第十一届全国初中英语教学观摩研讨会中获得一等奖和优胜奖,授课时长为35分钟。

二、教学分析

1. 教学内容分析

人教版《英语》(Go for It!)教材依据《义务教育英语课程标准(2011年版)》(教育部,2012;以下简称《课程标准》)规定的课程目标和教学要求,将话题、功能、结构、任务相结合,单元教学结构层次分明,循序渐进。八年级下册共10个单元,每个单元均包含Section A和Section B 两部分。Section A 是单元基本的教学内容,包括词汇、语法、功能,以听力输入、短篇阅读输入、口语输出为主要教学形式,重点是对语言的体验和感知。Section B是在Section A 的基础上对单元话题内容的拓展,是在听说训练的基础上,重点发展学生的阅读技能和写作能力,主要是对语言的学习、巩固和运用。

本课例的教学内容为八年级下册Unit 1 “What's the Matter?”Section B 2a-2e中的阅读材料“He Lost His Arm but Is Still Climbing.”(见文后备注)。本单元的中心话题是健康与急救,语言功能是谈论健康问题和事故伤害,并给出建议。Section A的重点是认知表示身体部位的词汇以及部分疾病的表达方式,学会谈论自己及他人的健康状况,并能针对健康问题提出建议。Section B在此基础上拓展了有关事故伤害以及如何按步骤实施急救的话题,其中1a-1d以听说训练为主,2a-2e是一个完整的阅读板块,3a-3b是过程性写作板块。

Section B 2a-2e由五个活动组成:(1)将所给运动名称与可能出现的伤害进行匹配;(2)阅读语篇,划出生词并通过查词典写出词义;(3)阅读语篇,判断正误;(4)阅读语篇,回答问题;(5)为所给句子排序并讲述Aron Ralston的故事。 课文讲述的是美国登山运动员Aron Ralston的真实经历。 课文内容具有时代性,符合学生的兴趣。 课文的语言方面,在本单元学习内容的基础上,词汇及表述更加丰富,有意突出对步骤顺序的表达。

2. 学生分析

本课是八年级下学期的教学内容,这一阶段的学生在经历了一年半的初中英语学习后,具备了一定的综合语言运用能力。由于语言学习的阶段性,处在这一阶段的学生希望能够掌握更好的方法来分析与理解语篇,对于阅读策略与阅读技巧的渴望也比较强烈。初中生对于登山运动以及意外伤害的话题均有所了解,本篇文章叙述的是真人真事,真实性是触动学生阅读的直接因素,所以学生不难理解文章是按照事故发生的顺序来展开描述。但本节课阅读文本中生词较多(词汇表中列出24个生词和短语),学生对于篇幅较长的语篇的阅读理解能力也有待加强与提升。如何运用恰当的学习策略,在具体的语境中理解和领悟生词的含义,从而准确理解文本是本节课的难点。

3. 教学目标

基于对教学内容和学生的分析,本课预设了以下教学目标:

经过本节课的学习,学生能够:

(1)在语境中领悟本课出现的生词及词组的含义,如climber、take risk、situation、decision、be in control of、spirit等。

(2)运用阅读策略(包括预测、略读、扫读、思维导图等)理解文本,获取故事梗概、基本要素以及细节信息。

(3)根据文本特征,通过事件发展顺序梳理文章脉络。

(4)在阅读的过程中感悟主人公热爱生活、珍惜生命、永不放弃的精神;思考如何面对生命中的困境;对冒险有自己的独立判断,具有批判性思维。

4. 教学设计思路

(1)思维过程

阅读的过程是读者与文本互动的过程,涉及多种因素,包括语言层面、知识层面,也包括阅读策略层面、语篇修辞层面。备课团队力求在阅读教学中,综合考虑各种相关因素:重视学生语言能力的发展,帮助学生提高语言解码能力,建构语言图式;重视阅读策略的学习,帮助学生建构策略图式;重视语篇知识和文章结构的分析,帮助学生建构结构图式;重视学生文化意识和思维品质的提升,帮助学生建构内容图式。

本课文本讲述的是一个真实故事,文中对于事故的描述是按照先后顺序呈现的,此后的两段主要描述主人公在事故发生后对于生活的态度。备课团队设计了读前、读中、读后活动。在学生阅读前进行适当的铺垫,包括话题导入、任务介绍、兴趣激发和语言准备等,所有阅读前的活动都围绕激发学生的阅读兴趣而开展。

在课堂的导入阶段,先通过一段微视频引导学生预测本节课的学习目标,使学生产生成就感,从而延伸出如何达到目标的疑问;然后引发学生对主人公故事的好奇和浓厚兴趣,以此培养学生自主学习和合作学习的习惯。

经过导入阶段的引导,学生已经对阅读文本的内容产生浓厚的兴趣。但是如果再加入一些激励和新鲜元素,就能够更有效地调动学生的积极性,取得更好的学习效果。例如,本节课的连线匹配活动直接还原段落大意到文章中,让学生对略读策略产生直观的印象;把板书设计成阶梯状,既符合主题,又能给学生新鲜感,激发学生去主动认知。在此之后,引导学生通过挖掘文章细节接触扫读策略。本节课设计的思维导图形象生动,简单易懂,配以极具科技感的课件设计,既能让学生简单明了地了解课堂相关内容,还可以集中学生的注意力,激发学生的学习热情,使阅读过程更加有趣。

读后活动可以说是一节课的灵魂所在,读前、读中都只是对文章表层信息的认知,要想使学生对文章有深刻的理解,必须要通过合适的活动促进学生对文本的深层次挖掘。此时学生在接收文本的所有信息之后,会对文章内容产生自己的疑问,因此选择一个合适的答疑过程尤为重要。本节课设计了一个采访活动,让学生针对自己的疑惑,听听同学的想法和观点。不同的观点融汇到一起,本身也是一种对文本的深层次挖掘和理解。接着教师又播放了一段视频,作为拓展材料,文章的内涵在视频的衬托下彰显出来,学生对于文本的理解得以进一步加深。

(2)教学主线

阅读策略的教学可以是隐性的,也可以是显性的。本节课把阅读策略显性化,作为教学内容来呈现,使学生在教师的引领下,依托阅读文本,逐步、有序、自然地学习并运用预测、略读、扫读、思维导图这四项阅读策略。同时,引导学生基于这些阅读策略,学习和积累相关语言知识,感悟文章内容,思考文章中给予的启示,获得情感共鸣。

三、教学过程

Step 1: Warming-up & Lead-in

教师先提出问题:What are we going to learn in today's lesson?之后,播放自制的介绍本节课将要学习的几种阅读策略的视频,以及登山运动的视频。学生观看视频并记录其中的相关信息,如reading skills、rock、mountain climbing、spirit等,感知视频中介绍的主要学习目标,即学习阅读策略并理解作者的写作意图。

[设计意图]

关于阅读策略以及登山运动的视频能够吸引学生的注意力,让学生对本节课的学习目标有初步了解,为后续的教学环节作铺垫,也为本节课结束时让学生能针对本节课的教学目标进行自我评价埋下了伏笔。

Step 2: Pre-reading

1. 教师提出以下问题:How can we get some reading skills and learn something more important than mountain climbing? 接着呈现本课主人公Aron的照片,并提出问题:Look at him. Is his arm a little bit different from ours? What happened to him? Do you want to know? 从而引出主要人物及教学内容。

[设计意图]

此环节旨在进一步增强学生的好奇心和阅读欲望。求知心理会让学生对于将要学习的内容更加关注,学习的主动性有助于推动教学进程,改善教学效果。

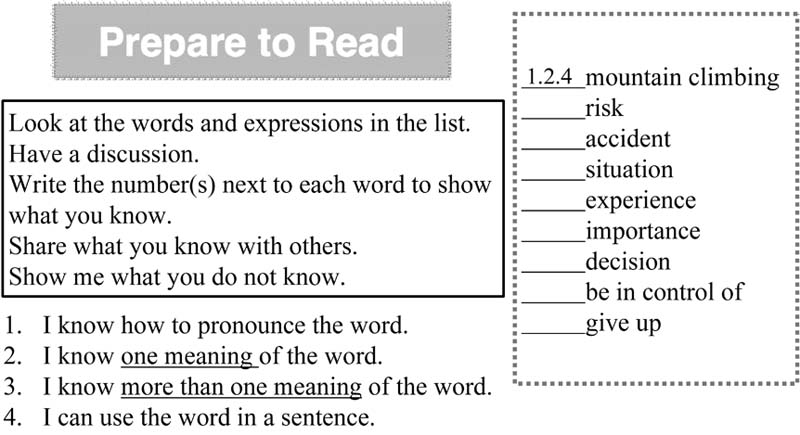

2. 设置Prepare to Read环节,做好学习词汇的准备。教师用PPT呈现本课重点词汇:mountain climbing、risk、accident、situation、experience、importance、decision、be in control of、give up,让学生按照图1中的4个标准标出自己对于每一个词汇的认知程度。教师首先以词组mountain climbing为例,给出示范: I know it is pronounced “mountain climbing” (会读). I know it is a kind of sport (知义), and I think mountain climbing is very exciting (会用). So I can put the three numbers“1, 2 and 4”next to the phrase.学生首先独立标注,然后互相交流。教师再根据实际情况,选择学生共同的难点加以必要的讲解。

图1

[设计意图]

本课生词较多。在让学生阅读前,对于可能会造成阅读障碍的关键词汇进行处理,能降低学生的阅读焦虑感,为阅读活动的顺利进行做好准备。教材中设计了让学生查词典并写出词义的活动,但因为是借班上课,无法事先通知学生带词典进课堂。教师针对不同层次的学生,设计了四个对于词汇认知的标准,既可了解学生的已有词汇储备情况,又可促进学生在合作中完成词汇部分的学习,教师在此基础上再有针对性地给予适当的辅助指导。

3. 预测环节。教师用PPT呈现文章标题和课文插图(见图2),引导学生通过浏览标题和插图猜测文章的内容。由此,学生习得本节课的第一个阅读策略——预测。在板书中,呈现学生猜测的相应关键词:mountain climbing、lost his arm、is still climbing。

图2

[设计意图]

通过预测激发学生的阅读欲望,使学生对文章内容形成初步期待。标题和图片的运用易于激活学生脑海中的已有图式,有助于学生准确理解文章内容。

Step 3: While-reading

1. 略读,获取各段大意

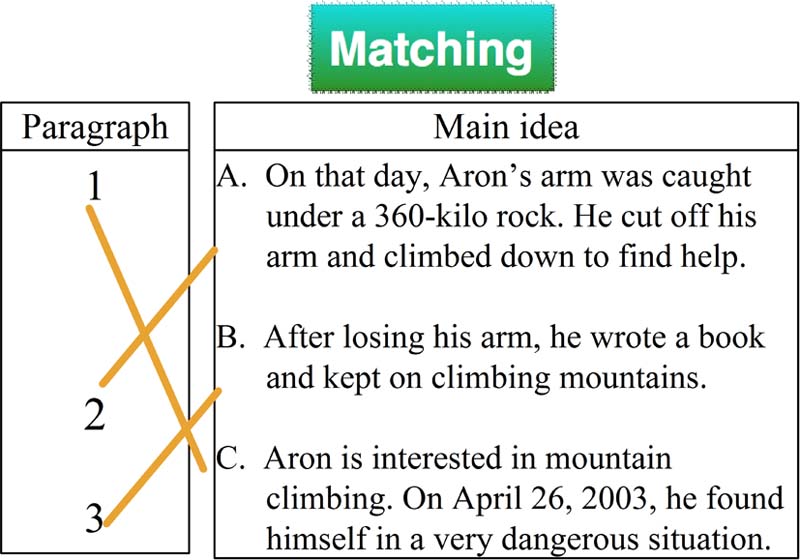

教师用PPT呈现文章前三个段落的大意(见图3),然后示范略读文章第一段,引导学生找出主题句(段落中的第一句和最后一句),并与段落大意相匹配;之后让学生用此方法快速浏览文章,将段落序号与大意连线匹配,并要求学生回答时陈述理由,即找出支撑段落大意的相关句子并朗读,从而引导学生理解这种通过主题句、关键词寻找文章主旨大意的过程就是运用略读策略的过程(见右栏框)。

图3

|

Skimming

Look quickly through a piece of writing to find the main idea without reading every word. It is a good idea to read the first sentence or last sentence in each paragraph a little more carefully.

|

[设计意图]

连线环节帮助学生了解文章每一段的主旨大意,为之后的细节信息寻找环节作铺垫。通过让学生朗读,可以判断学生对于一些关键词汇的掌握情况。此环节的设计是为了让学生了解略读策略,并在找段落大意的实践中主动使用该策略。

2. 扫读,找出特定信息

教师用PPT呈现关键词who、when、where、how、what、why,让学生根据这些关键词的提示浏览全文。之后教师针对各细节提出以下问题:Who is Aron? When and where did the accident happen? How did Aron survive the accident? What did Aron do after the accident? Why is Aron still climbing? ...引导学生快速查找相关信息。由此,学生习得本节课的第三个阅读策略——扫读(见下框)。

|

Scanning

Move your eyes quickly down the page to find specific information.

|

[设计意图]

学生通过查找相关信息,可以加深对文本框架和内容的了解。教师以时间、地点、人物、事件为线索,让学生了解扫读策略,并运用这种阅读策略获取信息。

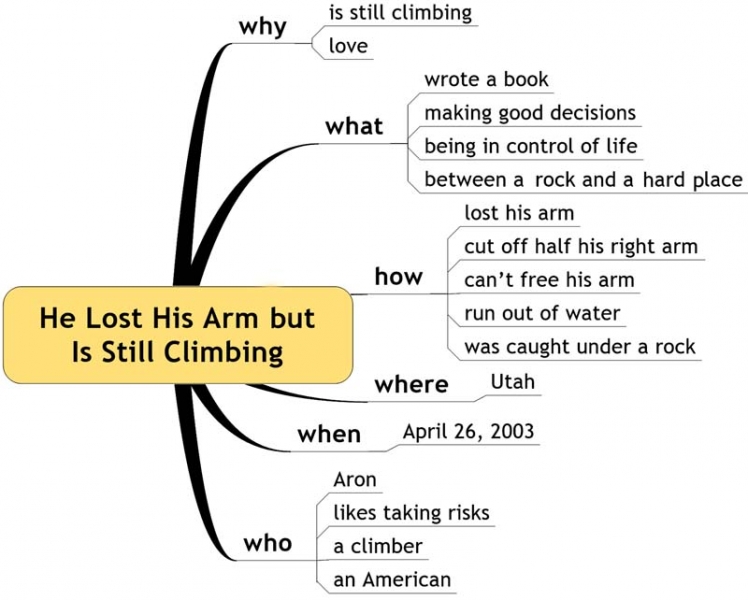

3. 采用思维导图,把握事件发生的顺序

教师通过学生对上一环节中相关问题的回答,用板书呈现climber、like taking risks、ran out of water、cut off half his right arm、wrote a book等细节信息,并组成阶梯形状(见图4)。在此基础上,教师引导学生利用板书呈现的阶梯状细节图,梳理文章线索,依据关键词把细节信息分类整理,形成思维导图(见图5),进而复述故事内容。

Mountain Climbing

图4

图5

[设计意图]

板书设计和思维导图有利于学生梳理出文章脉络,把握事件发生的逻辑顺序。通过此环节的活动训练学生对故事性材料的复述能力以及把握文本特征的能力。

Step 4: Post-reading

1. 小组访谈活动(见图6)。教师创设文章的主人公Aron将要访问本校的情景,要求学生小组讨论:见到Aron,你最想问哪些问题?如果你是Aron,将会如何回答?学生小组合作设计访谈活动并进行展示。

图6

[设计意图]

本环节旨在帮助学生巩固对文本知识的理解和进行语言练习。在学习了Aron的故事之后,学生对于故事的主人公有了一定的好奇心,希望了解更多故事以外的信息。访谈活动的设计可以开拓学生思路,加深学生对故事内涵的理解,为之后的思维环节作铺垫。

2. 教师播放电影127 Hours的片段剪辑,学生观看视频,并思考以下问题:What is more important than mountain climbing?从影片中学生可以听到Aron所说的话:Don't give up! 此时教师再通过提问“What would you do if you were between a rock and a hard place and you had to make a decision which could mean life or death?”引发学生思考如何面对困境,引导学生学习主人公热爱生活、永不放弃的品质。

[设计意图]

影片127 Hours是根据Aron的探险经历拍摄的,通过影像再现了课文中描述的惊心动魄的意外事故。学生对于文本内容已经有了充分了解,但在情感上还不能完全接纳。视听拓展则更有利于触动学生心灵,加深学生对文本的情感融合。此时让学生回答问题“What is more important than mountain climbing?”能够激发学生思考人生中应当如何面对困难,揭示逆境中所需要的勇气与果敢。

Step 5: Assessment

教师引导学生回顾导入环节的视频中提出的学习目标,并让学生利用板书,结合本节课学习目标进行自我评价。

[设计意图]

本环节帮助学生自我总结本节课学习目标的达成度,与导入阶段的视频内容相吻合,首尾呼应。

Step 6: Homework

1. 课余时间阅读Aron的书Between a Rock and a Hard Place,并观看根据主人公故事改编的电影127 Hours。

2. 运用本节课所学的阅读策略,阅读所给文章 Christmas in Australia(见文后备注),理解文章内容,回答文章下所列问题。

[设计意图]

通过课外阅读和视听,使学生对整个故事有更加完整的认知,从而培养学生阅读的兴趣和习惯,鼓励学生拓展学用渠道。第二项作业的目的是让学生通过补充阅读,巩固本节课所学习的四项阅读策略,提高阅读理解能力。

四、教学反思

授课教师通过反思,认为本节课有以下特点:

1. 信息技术与英语学科教学相融合

《课程标准》在教学建议中明确提出要“合理利用各种教学资源,提高学生的学习效率”(教育部,2012)。信息技术的合理运用能为语言学习创造真实语境。本节课恰当使用了自制的微视频以及影视资源,给学生带来了视觉冲击,吸引了学生的注意力,营造了课堂气氛,提高了学生的学习兴趣。

2. 阅读策略的显性化教学

本节课中,教师把阅读策略的获取作为重要的学习目标,把阅读策略作为教学内容来呈现,并以阅读策略作为每一项阅读活动的总结和下一项阅读活动的导入。从课堂上学生自我评价环节可以看出,学生通过本课的学习,对四种阅读策略有了初步的认知,并能在教师的引导下初步运用这些阅读策略获取信息和处理信息。

3. 教学活动的目标指向性明确

教学活动的设计和实施应围绕教学目标,并对目标的达成有相应的贡献。本节课中,教师在导入阶段即呈现了学习目标,让学生做到心中有数。后续每个环节的活动均围绕目标展开,为教学目标的达成服务。

英语教学应以核心素养的培养为导向,关注学生的语言能力、语言思维、语言文化以及学习能力。英语学习是学生主动建构意义的过程,在这一过程中,学生以语篇为载体,在理解与表达的语言实践活动中,融合知识学习和技能发展;在分析问题和解决问题的过程中,发展思维品质,形成文化理解,学会学习,塑造正确的人生观和价值观。本节课想要达到上述设计目的,在一些环节中也有所体现,但仍有不足之处。例如,对于文章内容的批判性思维的呈现,虽有设置,但是没有深入挖掘;在思维品质和文化意识方面都还停留在浅层次上;对于学生学习能力的形成,也处理得不够细致。

五、课后评析

张国栋老师在第十一届全国初中英语教学观摩研讨会上呈现了一节目标明确、过程完整的英语阅读课。现场评课专家徐浩教授和蒋京丽老师以及来自全国各地的观摩教师对这节课给予了较高的评价。这节课的成功之处在于教师始终在语篇理念指导下开展阅读教学活动。整个教学过程充分体现了英语阅读课的典型特征:既让学生在自主阅读中获取文章信息,又能注重学生阅读策略的培养,同时更关注文本内涵的挖掘和语篇层次的教学。本节课主要有以下特点:

1. 基于语篇的教学设计和实施

语篇理念下的阅读教学强调语篇结构和语篇意义的完整性。对文本的解读不能仅仅停留在表层信息上,而应关注文本的深层理解和文化内涵的挖掘与提升,关注作者观点和写作意图,把握文本的脉络层次和结构特点,了解文本遣词造句和谋篇布局等方面的策略。本课中,教师通过深入研读课标、解读文本,结合文本特征,确定了明确、合理的多层次阅读教学目标。

语篇教学重视阅读过程的整体性,应围绕话题,提炼主线,开展有梯度、有层次、有指向、有联系的多层次阅读教学活动。本节课中,教师通过读前活动,导入话题,激活背景,教学词汇,激发兴趣; 通过读中活动,培养阅读策略,深化文本理解,建立语篇图式;通过基于文本、基于学生生活实际的读后活动,让学生感受和体验文化,完成语言输出。

2. 符合语篇特点的阅读策略训练

《课程标准》五级目标中明确要求“能根据不同的阅读目的运用简单的阅读策略获取信息”(教育部,2012)。掌握一定的阅读策略是提高阅读能力的重要手段。本节课中,教师从文本内容和特征入手,在阅读教学过程中突显了切合语篇特点的阅读策略,有效指导学生进行相应的阅读训练。具体体现在:读前利用文章标题、课文插图进行话题内容预测;读中通过略读了解主旨大意,通过扫读查找语篇关键信息,利用思维导图解析文章结构。

教学是一门艺术,艺术必有其缺憾。正如张老师在教学反思中所陈述的,本节课可以精益求精,具体改进措施如下:

首先,在读前环节,教师利用Prepare to Read活动进行了词汇教学。教师提供给学生一个能够判断自己对某个词汇理解到什么程度的依据,值得借鉴。但如果在后续的语篇细节理解过程中设计相关活动,帮助学生建构相关的语言图式,引导学生在语境中加强对词汇的理解和运用,则更利于学生语言能力的提高。

其次,显性的阅读策略教学是本节课的教学主线之一,学生在教师的引导下成功完成了各项教学活动。但是否有必要明示每一种策略的名称?教给学生阅读策略是为了让学生在实际语言学习中加以运用,因而教师在教学过程中更应体现策略的学习与意义的获取的融合过程。

第三,在读后环节,教师引导学生通过访谈的方式感悟了故事传递的信息,升华了学生的个人情感态度,让学生认识到了“Never give up.”在人生中的重要性。但文本中提到了主人公在事故发生后写的一本书Between a Rock and a Hard Place,这本书不仅仅是告诉人们“Never give up.”在人生中的重要性,作者更想传达的信息是如何面对困难,以及在逆境中所需的勇气和果敢,即文章中表达的make good decisions和be in control of one's life。此外,教师可以引导学生对文章中的冒险精神表达自己不同的观点。在最后文章情感态度的渗透和升华上应更具有开放性,使学生感悟中西文化的差异,培养学生的批判性思维。

本文作者声明:未经本人及北京师范大学中小学外语教学编辑部书面同意,任何媒体不得转载或摘编本文。

——————————

参考文献

教育部. 2012. 义务教育英语课程标准(2011年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社.

人民教育出版社. 2013. 义务教育教科书·英语(Go for It!)八年级下册[T]. 北京:人民教育出版社.

——————————

注:本文所涉及的教学内容可从以下网址浏览:www.flts.cn/node/785。